Ⅰ アツモリソウ属

「ホテイアツモリ」(学名:Cypripedium macranthos var.macranthos )、「アツモリソウ」(敦盛草、学名:Cypripedium macranthos var.speciosum)

は、ラン科アツモリソウ属の多年草。

「釜無ホテイアツモリソウ」とは、園芸種として使われている呼び名であり、植物分類学上ではホテイアツモリ

と考えられています。花は大きな袋状の唇弁が特徴的で、

和名は、この唇弁を平敦盛の背負った母衣に見立ててつけられました。

ホテイアツモリはアツモリソウより高地(亜高山帯)の草原に生える自生ランで、アツモリソウに似ますが、花はアツモリソウより一回り

大きく、紅紫色で濃くなります。

ホテイアツモリは環境省版レッドリストで絶滅危惧ⅠA類に区分され、

長野県のレッドリストでも近い将来における野生での

絶滅の危険性が極めて高い、絶滅危惧IA類に区分されています。

Ⅱ 富士見町におけるアツモリソウの歴史

昭和20~30年頃、「ふるさとに咲いたアツモリソウ」。

かつて富士見町の山中では、谷に入ればあちこちにアツモリソウの紅い花が咲いていました。

カッチキ(刈敷:稲作の肥料として里山から採取して水田に入れる広葉樹の若枝、葉)を取りに

山に入ると観られたので、カッチキ花と呼んで親しまれた花でした。田植え時期になると山から

移植され、アツモリソウは多くの農家の庭先でも濃紫色の花を咲かせていました。

昭和20~35年、戦後の住宅再建のために木材の需要が急増し、富士見町の山林はすべて伐採され

ました。その跡地には、すべてカラマツが植林され、かつての広葉樹林はすべてカラマツの人工林に

変えられました。この単純そのもののカラマツ林床でアツモリソウが生き残ることはできず、

アツモリソウは減少しました。

さらに、そこへ追い討ちをかけたのは、戦後の経済発展により

もたらされた、アツモリソウブームでした。紅紫色の派手な花をもつアツモリソウは、愛好者の

多いランの中でも、もっとも人気があり園芸・栽培目的での乱獲や盗掘

などが横行した結果、アツモリソウの個体数は激減しました。昭和45年あたり

以降個体数が激減してしまい、昭和55年あたりにはすでに絶滅したといわれました。

その後、平成18年に実施した現地確認調査によって、4株の自生個体が発見されるという、

大きな出来事をきっかけに、「富士見町アツモリソウ再生会議」を立ち上げることになりました。

富士見町アツモリソウ再生会議が主体となり保護活動を実施することで、絶滅の危険性が高い状況だった自生地株も、

平成22年度には開花6花を含む22株、令和2年には、33花を含む59株が確認されるようになりました。

しかしながら、アツモリソウは、国内では北海道から本州に分布し寒冷地を好む為、

気候変動による温暖化などの影響で、生育域が減少しています。

近年は、野生動物の食害や集中豪雨でも、絶滅の危機と隣り合わせです。

このような状況において後述の遺伝子解析により、富士見町のホテイアツモリは富士見町に

固有の変種であることが明らかとなり保護活動に拍車がかかっています。

販売トピックス

2022/6/14販売初日 良い苗がそろってます

初日 大盛況です

Ⅲ 遺伝子解析

ホテイアツモリは環境省が指定する「絶滅危惧ⅠA類」に指定され、 町内も十数余年前から保護再生に協力しています。 他に類のない花の色・形から町の固有種とみて、 保護活動上で必要な生物遺伝学上の性質と固有性の裏付けを求めて 東北大大学院農学研究科生物共生科学研究室に解析を依頼しました。その結果、 富士見町のホテイアツモリは 地域内で交配し、独自に進化してきた固有性、地域性が裏付けられました。

Ⅳ ホテイアツモリの咲く富士見町

DNA解析により、富士見町の固有変種と確認された、ホテイアツモリ。

自生する自生個体とは別に、かって山から採取され、栽培されている「栽培個体・園芸種」があります。

現時点で栽培個体の数や栽培地について詳細な状況把握はされていないものの、

富士見町内において相当数が栽培されています。

しかし近年、長年の栽培で生長が衰え、枯死する個体も多いといわれています。

富士見町のホテイアツモリを起源とする可能性のある園芸種の保護も、現在保護活動の一環と

なっています。

"かつてホテイアツモリがどこにでも咲き乱れていた富士見町の原風景を再現したい。"

私たちは、この目標を常に考え、

活動をしています。

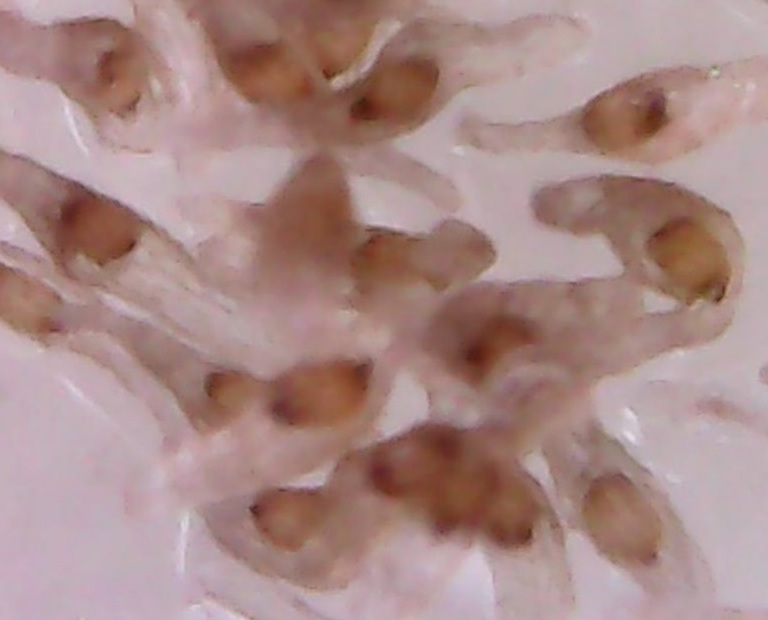

Ⅴ 人工増殖

園芸種のうち、履歴の確かな個体(富士見町のホテイアツモリであると確認できる)については、

栽培者の協力・了解を得たもの について、適宜人工交配を行い、種子を採取しています。

採取された種子は人工培養苗や、実験植物園への播種等人工増殖に利用 しています。

人工交配を実施する 際は、遺伝的に同一株由来の交配はできるだけ避け、多様性に配慮しながら実施

することとしています。

育苗履歴の確認された園芸種より採取された種子は、人工培養増殖によって育苗し、5~8年かけて

開花個体に育て、成長した開花個体は実験植物園への植栽に利用します。

また種の保存のため、自生個体の種子による人工培養・育苗を実施しており、園芸種の人工培養増苗と、

厳重に区分し、交雑が発生しないように留意しています。